문화예술공연

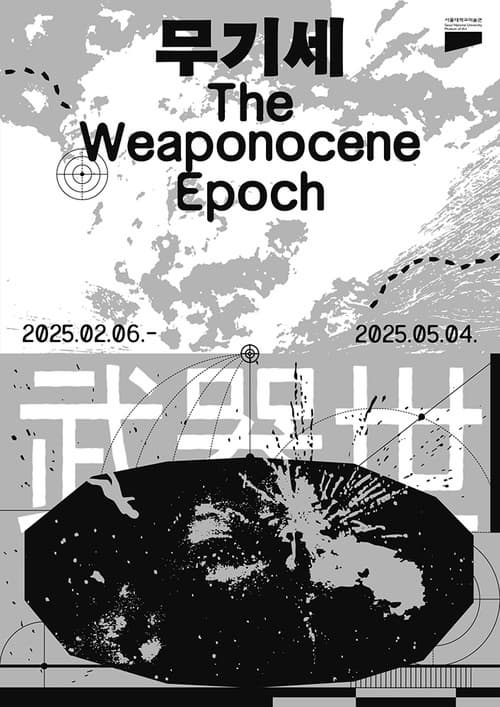

무기세 (武器世) The Weaponocene Epoch

- 분야

- 전시

- 기간

- 2025.02.06.~2025.05.04.

- 시간

- 화-일 10:00-18:00 / 월요일 휴관

- 장소

- 서울 | 서울대학교 미술관

- 요금

- 무료

- 문의

- 서울대학교미술관 02-880-9504

- 바로가기

- http://www.snumoa.org/exhibitions_view.php?exh_id=186

전시소개

무기세 시대의 예술 - '무기를 들지 않을 수 있는 힘' 에 대하여

심상용 서울대학교미술관 관장

인류세와 자본세

작금의 급격한 온난화로 지구는 파괴의 위기에 직면해 있다. 문명 종말 수준의 온난화 기준은 섭씨 2도 상승이다. 이미 목전에 도래한 1.5도 상승이 실현되면, 약 3억 5천만 명이 가뭄에 노출되고, 불과 10여 년 안에 1억 2천만 명 이상이 극심한 빈곤에 빠지게 될 것이다. 그리고 탄소 배출량 증가에 대한 책임에서 가장 먼, 지구 남반부에 거주하는 상대적으로 빈곤한 국가의 사람들이 가장 앞선 피해자가 될 것이다.

현재까지 배출된 탄소의 절반 이상이 1980년 이후에 발생했고, 그 70%는 100개 대기업의 책임이다. 특히 BP와 로열더치셸 같은 영국의 석유회사들이 올린 성과와 결부되어 있다. 하지만 이들은 '개인 탄소 발자국' 같은 프로젝트를 통해 책임을 일반 소비자에게 전가하고, 자신들은 예술 후원 등의 이미지 전략을 통해 오히려 명예의 전당에 등극한다. 이런 폭력적인 과정을 영속화하는 데 있어 미술관이 막대한 사회적 정당성을 제공하는 프로젝트의 동반자 역할을 자처하고 있다. 표면적으로는 탈식민지화의 목소리를 다양하게 내는 듯하면서, 실제로는 희생자의 목소리와 경험을 봉쇄하는데 기여하고 있는 것이다.

인류세 담론이 이와 다르지 않다. 인류를 기후 위기의 동일한 주범으로 묘사함으로써, 산업 자본주의의 특정 시스템과 그 주체의 책임을 인류 전체의 몫으로 돌리는 면피의 맥락에서다. 제이슨 무어의 ‘자본세’ 개념은 인류세 담론의 오류를 직시한다. 곧 지구 환경의 변화를 주도하는 주요 원인을 인류 전체의 활동이 아니라, 자본주의 경제 체제의 구조적 특성에서 찾아야 한다는 주장이다.

무기세

무기세는 무기 생산과 기술, 방위산업, 전쟁 등 군사 및 군산복합체의 전지구적 활동이 지구 환경을 비롯한 인류의 미래에 미치는 영향을 중심으로, 이 시대를 조명하기 위해 고안된 개념으로, 작금의 군사주의적 문명의 위험성을 인식하고 경고하는 것에 그 의미가 있다.

핵폭발은 약 1억 8천 도의 열 폭풍을 발생시킨다. 핵폭탄이 기후재앙을 향해 질주하는 문명의 또 하나의 수호신으로 등극한 셈이다. 스톡홀름국제평화연구소의 보고서에 의하면, 지난 수년간 미국이 전 세계 무기 수출에서 미국이 차지하는 비중은 40%에 달한다. 압도적인 1위다. 그 뒤를 러시아, 프랑스, 독일, 중국, 영국이 잇는다. 모두 핵확산금지조약 상의 핵무기보유국들이다. 무기 생산 및 수출국, 그러니까 세상을 파괴하고도 남을 무기에 문명사회의 수문장이라도 되는 양 합법적 지위를 부여하고, 이에 사회 재정의 막대한 비중을 지출하는 것에 정당성을 부여하는 논리의 생산국들이기도 하다. 물론 현대미술 담론의 주된 생산공장들이기도 하다. 참으로 흥미로운 역설이다. 무력과 아름다움이 일란성 쌍생아인 시대라니!

이들이 무기 시장에 내놓은 상품들의 거의 절반에 해당하는 47%를 중동 지역의 국가들이 사들인다. 이 지역의 잦은 전쟁이 글로벌경제의 막대한 비중을 견인하는 것이다. 군사주의로 획득된 부(富)는 무기 수출국 사회 전체로 퍼져 정치, 환경, 엔터테인먼트 산업, 대중 매체, 교육, 과학 등 삶의 모든 측면을 오염시킨다. 리차드 C. 쿡 전 미국 연방정부 정보분석가의 말이다. 영화 <탑건>은 군산복합체의 승리를 널리 홍보하는 할리우드 응원단의 일환이다. 한국은 2018년에서 2022년 사이 무기 수출이 74% 급증한 결과 2023년 세계 9위의 무기 수출국이 되었다. 한국이 예술의 비약적 성장국가가 되리라는 예측이 근거가 없는 것은 아닌 셈이다.

무기를 들지 않을 수 있는 힘

엔리코 마샤스의 1962년 앨범에 실린 ‘녹슨 총’이란 제목의 노래 한 구절이 이렇다. “한 군인이 고향 마을을 향해 뛰어가기 위해, 수풀 그늘 어딘가에 놓고 잃어버린, 녹슨 총보다 더 아름다운 것은 없네. ... 더는 격발되지 않는 총...” 녹슨 총이 아름다움의 지표라면, 첨단기술이 탑재된 현대식 무기들이 이끄는 문명만큼 추한 것은 없을 것이다.

오늘날 예술의 문제는 ‘무기가 자국을 지키고 경쟁자들이 출현하는 것을 막기 위한 정당하고 합리적인 수단’이라는 논리에 대한 무력한 동의로 함축된다. “자기 행성의 온도가 평균 3.5도 상승하도록 무심코 내버려 둘 수 있거나, 아무도 눈치채지 못하도록 하고서 동료 시민에게 여섯 번째 멸종의 수행원 노릇을 떠맡길 수 있는 사람들”의 논리에 투항한 예술의 창백한 행렬이 길게 이어지고 있다.

무기는 지배자, 강자의 힘의 근거다. 권총이든 대륙간탄도미사일이든 무기를 소지하고 있다면, 그 무기를 무너트리고 싶은 강자와 상대적인 약자에게 사용하게 된다. 그렇다면 예술의 힘은 무엇인가? ‘무기를 들지 않을 수 있는 힘’이라고, 자크 엘륄은 말한다. 일반적인 무능력 (unpuissance)과는 다른 선택된 비능력 (non puissance), “힘을 가지고 있지만, 자신의 생명을 방어하기 위해서조차 그 힘을 사용하지 않으려는 사람에 의해 내려진 의지적 결단이다.” 나치의 처형대 위에서 디트리히 본회퍼가 신에게 요청했던 바로 그 힘이다. 이것이 무기의 힘과 상반되는 힘이다. 예술의 힘이 이와 같은 것이어야 한다.

참여작가

강용석, 강홍구, 권기동, 노영훈, 레지나 호세 갈린도, 밈모, 박진영, 방병상, 방정아, 안성석, 오제성, 이용백, 진기종, 최재훈, 투안 앤드류 응우옌, 폴 샴브룸, 하태범, 허보리

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

아주

아주 기대

기대 보통

보통 분발해

분발해 실망

실망